田中さんからメールが送られてきて、手すりについてのご相談。

親世帯の1階のリビングと2階の子供室を行き来するための階段の手すりについて。

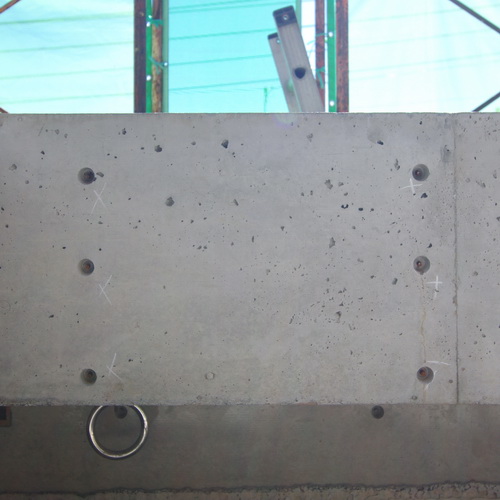

この階段は上り口の3段分が曲がっている(右下の平面図参照)のですが、そのために階段がまっすぐな部分に付けられる手すりと曲がっている部分の手すりが直線では繋がらず、繋げるためには2度折り曲げる必要があります。

細い線状の物が折れ曲がって複雑な形状になってしまうのでデザインがやや煩くなってしまうけれどもどうしましょう、というお話しでした。床から1mの高さまでなら手すりはなくても法規的には許容範囲だとのこと。転落しても大した高さではないからということで、そのような取り決めになっているのだと思います。しかし、この階段は高齢者である父や母も使う可能性があり、しかも階段の曲がっている箇所は一番転びやすい箇所でもあります。

見栄えは若干悪くなりますが、余計な心配を増やしたくはないと思い安全第一にすることにしました。

もう一つの相談は3階から2階へ下りる階段の最上段部分に設置する予定の扉についてでした。

この扉の回転の軌跡が手すりの位置と干渉してしまうことが分かったのです。

扉の背を床から600mmにすれば手すりを避けることは可能なのですが、現時点で1歳1ヶ月の息子の身長は80センチ強。分別がついて階段の上り下りが一人でできるようになるまでどのくらい身長が伸びるのやら。600mmだと今の身長でも顔がまるまる扉の上に出てしまう高さなので、やっぱり心許なく感じます。

もとの計画通り850mmの高さの扉にすると、図の左の絵のように手すりの位置に欠き込みを作る必要があります。この端っこの欠けた扉の形がいかにも場当たり的な感じがして今ひとつに思われるというのが問題です。

この扉の欠けた部分を壁側に対応するように取付けておけば、扉を開いた時の状態では欠けた部分を補う形になるし、腰壁上端に取り付ける予定のLEDのライン照明が側面から見えてしまうのを隠すことができます。

さらに、電話で相談した際には扉の背600mm案と850mm案の折衷案で700mmにするのはどうだろう、というご提案も頂きました。腰壁部分には上端から150mm分の固定部分を取付けて、扉の側には100mm角の欠き込みを作るという解決策です。

デザインのシンプルさで言うと、600mm案>700mm案>850mm案という感じがしたのですが、安全性という面から考えると全く逆になってしまいます。ではどこまで安全を優先したらよいのか。子供が何かを踏み台にしたら1mあっても乗り越えてしまう可能性はあります。(実際息子は何かの上に立つのが大好きで、高いところによじ登るのも得意です。)

こうなってくると程度問題で、何を基準に考えるのが良いのかということになってきます。悩んだあげく、市販品のベビーゲートで階段の最上部に取り付けられる製品の扉の背をしらべたところ、約900mmという製品を見つけたので、それになるべく近い数字の850mm案にすることにしました。

そして扉の形状としては、いかにも手すりを避けるために欠き取ったという感じを軽減するために、欠き込みに合わせて縦に素材を切り替えてもらうことにしました。

この手すりとゲート問題で改めて、安全ということをどのように考えるべきなのかとても難しいなと感じました。リスクを取るのか、デザイン性を取るのか、安全といってもどの程度までが適正な防止策になるのか。デザイン性とリスクというと、怪我というリスクを冒してまでデザイン性を優先することはない、と簡単に結論づけられてしまいそうですが、毎日過ごす空間を安全性だけで考えるとても息苦してなおかつ見苦しい空間になってしまいそうです。そして安全性というものは原発に関する議論でも津波や地震対策にしても費用対効果という物差しや価値観の問題になってきて正解のない問題のような気がします。自分の価値観が問われているように思いました。

それにしても、工期をあと3週間という段階になって決めなくてはならないこと、予測のついていなかったことが次々と押し寄せてくるものなのだなと驚いています。追い込みというのはこういうことだったのか。何もかも全て隅々まで予測を立てておくというのは不可能な訳なので、必要とされるのは現場で何か問題が起こったときに即座にその問題に柔軟に対応する能力なのだなと思いました。そしてその能力を鍛えるのは経験しかないのでしょう。